ギリシャ神話キャラ性格一覧票──神々から英雄、怪物まで

古代ギリシャ神話に登場する神々や英雄、そして怪物たちは、それぞれがとびきり強い個性を持った存在でした。

でも彼らは、単なる物語の登場人物じゃないんです。むしろ、人間の心を映す鏡のような存在だったんですね。

ある神は冷静で賢く、ある英雄は怒りや嫉妬に翻弄され、また別の者は自由気ままに人生を楽しむ──

こうした多様なキャラクターたちは、古代の人々が何を感じ、何を大切にしていたかをよく表しているんです。

だから、ギリシャ神話のキャラを見ていくと、まるで昔の人の心の中をのぞいているような気分になります。

誰かの神話をたどるたびに、「あ、こういう感情って昔からあったんだな」って気づかされるんですね。

つまり、ギリシャ神話に出てくるキャラたちの性格って、「人間の心を映した神話の写し絵」だったというわけです。

|

|

|

|

|

|

知恵と冷静さ──アテナやプロメテウスに見る理知的な性格

Pallas Athene(1898)

知恵にあふれた女神アテナを象徴的に描く。金色の胸甲とメドゥーサの盾が、賢慮と戦略の守護者としての威厳を示す。

出典:Photo by Gustav Klimt(1862 - 1918) / Wikimedia Commons Public domainより

アテナといえば、冷静沈着で知恵にあふれた女神として知られていますよね。

戦いの神でもあるけれど、その戦い方は力まかせじゃなく、知略と計画が命。

都市を守る守護神として、また工芸や知識を人間に授ける存在として、彼女の存在そのものが「知恵ってすごく大事なんだよ」というメッセージを体現していたんです。

アテナの冷静な戦略

アテナの戦い方は、剣を振り回すだけじゃありません。

どう動くか、どう誘導するか──すべては緻密な計画の上に成り立っていました。

「力よりも理知こそが真の武器になる」──この考え方こそ、アテナが神話を通して私たちに教えてくれる大きな教訓なんですね。

プロメテウスの先見性

そしてもうひとり、理知の象徴といえばプロメテウス。

名前そのものが「先を見通す者」という意味を持つこのタイタン神は、人類に火を与えたことで知られています。

火を与えるという行為は、ただの贈り物じゃなくて、未来を見据えて行動した結果だったんです。

彼の冷静な判断と深い知恵は、人類に文明という光をもたらしました。

人間に与えられた知恵

アテナとプロメテウス──この二柱からわかるのは、ギリシャ神話の中で知恵というものが、人間を人間たらしめる力として描かれていたということ。

生き抜く力。考える力。そして未来を選ぶ力。

そうした知恵こそが、神々から人類にもたらされた最大の贈り物だったんですね。

つまり知恵と冷静さは、ギリシャ神話において人間の成長や文明の象徴として描かれていたのです。

|

|

|

激情と嫉妬──ヘラやアレスに象徴される激しい気質

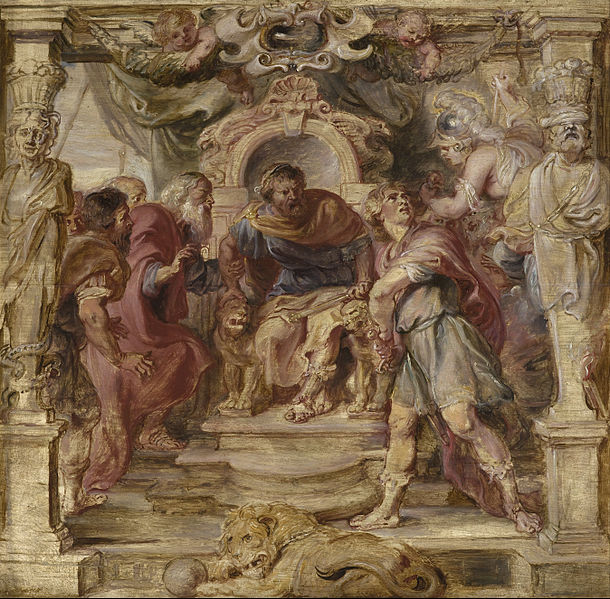

アルゴスの目を孔雀に与えるヘラ

ゼウスの恋人イーオを監視していたアルゴスの死を前に、ヘラがその目を孔雀の尾に移す場面。夫の不義に対する怒りと嫉妬が象徴的に描かれる。

出典:Photo by Peter Paul Rubens / Wikimedia Commons Public domainより

ギリシャ神話に登場する神々のなかでも、とくにヘラとアレスは、感情の激しさを体現する存在として印象深く描かれています。

理知や秩序とは対照的に、激しい怒りや嫉妬、そして暴力的な衝動──そういった“むき出しの感情”が、彼らの物語を通して強烈に表現されているんですね。

ゼウスの正妻であるヘラは、夫の浮気に対して怒りを爆発させ、相手の女性や子どもに容赦のない仕打ちを加える女神。

一方のアレスは、血と鉄のにおいに酔いしれるような軍神で、戦いそのものを快楽のように楽しむ激しさを持っていました。

ヘラの嫉妬と復讐

ヘラの神話にたびたび描かれるのは、嫉妬心の強さとそれに突き動かされた復讐心です。

たとえば、ゼウスの浮気によって生まれたヘラクレスに対して、幼少期から執拗に災いを降りかからせたり、彼の人生を妨害し続けたり──その執念深さは神話の中でも際立っています。

けれどもこの姿は、単なる“怖い女神”ではなく、嫉妬がどれほど人を動かす原動力になりうるかを示しているんです。 嫉妬という感情は、突き動かす力にもなれば、破壊の力にもなる──それがヘラの物語から見えてくるテーマなんですね。

アレスの戦いへの執着

アレスは、戦争の神でありながら、戦術や知略には無関心。

ただ怒りのままに剣を振るい、敵をなぎ倒し、混乱と破壊をまき散らす存在として語られます。

彼は戦いそのものを快楽のように求める神。そこには、暴力が持つ衝動性や、怒りという感情の制御不能な側面が象徴されているんです。

まるで人間の心にひそむ“怒りの獣”を、そのまま神格化したような存在ともいえます。

感情の持つ二面性

ヘラとアレスという二柱の神を通して見えてくるのは、感情が持つ力の強さとその裏に潜む危うさです。

喜びや愛、誇りといった感情と同じように、嫉妬や怒りもまた人を動かす力になりうる──でもそれが暴走すれば、ときに大きな破壊や悲劇を生み出す。

つまり、感情とは人間らしさの源であると同時に、理性を脅かす危険な火種でもある。

神々を通して描かれるこの二面性は、古代の人々が感情というものに対して抱いていた深い洞察を物語っているのかもしれませんね。

つまり激情や嫉妬は、神話を通じて人間の感情の危うさと力強さを描き出していたのです。

|

|

|

自由と享楽──ディオニュソスやパンに表れる奔放さ

豹に乗る酒神ディオニュソス

出典:古代マケドニアの首都ペラ出土のモザイク / Wikimedia Commons Public domain (Public Domain Mark 1.0)

ディオニュソスとパンは、古代ギリシャ神話の中でもひときわ奔放な存在として知られています。

彼らは理性や秩序とは真逆の、生々しい本能や欲望、そして歓びを象徴する神たち。

ディオニュソスは酒と陶酔、そして狂気の神。人々に日常からの解放をもたらし、心の底に眠る感情を解き放ってくれた存在です。

一方でパンは、山野を駆け巡りながら笛を吹く、自然と一体になったような自由奔放な神。その姿は、秩序やルールから解き放たれた野性の象徴でもありました。

ディオニュソスの解放

ディオニュソスの祭りは、歌と踊り、酔いと狂乱に満ちた空間。

でもそれは単なる乱痴気騒ぎではなく、人々が社会の枠組みや常識から抜け出し、心を自由にするための儀式だったんです。

彼の存在は、「生きるって楽しい」「感じることに意味がある」という感覚を思い出させてくれるものでした。

日常に疲れた心を揺さぶり、新しい命の感覚を吹き込む──そんな再生の神としての側面も持っていたんですね。

パンの自然との一体感

パンは、森や山、草原に宿る神。

笛の音を響かせながら大地を駆けまわるその姿は、まさに自然と人間が一体になったような存在でした。

彼はときに人を驚かせ、恐れさせる一面もありましたが、それすらも自然の本能的な力の表れと考えられていたんです。

理屈ではなく感覚、計算ではなく感情。パンは直感で生きることの大切さを教えてくれていたのかもしれません。

奔放さが生む豊かさ

この二柱の神が伝えてくれるのは、自由や享楽がもたらす肯定的な力です。

ルールや制約をいったん脇に置いたとき、人は本来の自分に戻り、他者と心からつながることができる。

自由や享楽は単なる破壊ではなく、むしろ「再生」や「創造」の源として描かれていたのです。

枠を超えてこそ生まれる絆、制御しないからこそ感じられる命の躍動──それが、ディオニュソスとパンの神話が教えてくれる豊かさなんですね。

つまり自由と享楽は、ギリシャ神話において人間の本能や生きる喜びの象徴だったのです。

|

|

|

勇気と誇り──ヘラクレスやアキレウスに宿る英雄的性格

Hercules and the Lernaean Hydra by Gustave Moreau

ヘラクレスがレルネーの湖の怪物ヒュドラと戦う様子を描いた1875-1876年の作品

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

古代ギリシャ神話に登場する英雄たちの物語には、勇気や誇りといった力強い感情が色濃く描かれています。

なかでもヘラクレスとアキレウスは、その象徴のような存在。

彼らは人間の限界を超えるような驚異的な力を持つだけでなく、同時に自分の信念や名誉をかけて戦うという、心の強さも備えていたんです。

ヘラクレスの不屈

ヘラクレスは、あの有名な十二の功業で知られていますよね。

獅子やヒドラのような怪物との戦い、大地の掃除や神の家畜の世話といった、ただの力だけでは解決できない難題にも挑んでいきます。

その根底にあったのは、どんな困難にも立ち向かう不屈の勇気と、自分の力を信じる誇りでした。

決してあきらめず、自分の使命をまっとうしようとするその姿は、まさに「試練を乗り越えることこそが人間の強さ」だと教えてくれているようです。

アキレウスの誇り

アキレウスは、『イリアス』の中で最強の戦士として描かれます。

でも彼の物語は、ただ強いというだけではありません。彼にとって大切だったのは、名誉と誇り──それがあるからこそ、命をかけてでも戦場に立つ覚悟を持っていたんです。

それゆえに、ときには仲間と対立し、自ら孤立する選択を取ることも。

けれどその一歩も譲らない誇り高さこそが、アキレウスという英雄の光と影を際立たせているのです。

英雄的性格の意味

こうしたヘラクレスやアキレウスの姿を通して見えてくるのは、勇気や誇りこそが人間にとって「生きる理由」そのものだったという価値観です。

彼らは、ただ生き延びるためじゃなく、何かを守るため、信じるもののために命を懸けて戦っていたんですね。

勇気と誇りは、古代の英雄譚において「生を輝かせる根源の力」として描かれていたのです。

だからこそ、彼らの物語は時代を超えて語り継がれ、今も私たちの心を揺さぶるんです。

つまり勇気と誇りは、ギリシャ神話において英雄を英雄たらしめる最も重要な性格だったのです。

|

|

|

狡知と策略──ヘルメスやオデュッセウスが体現する知略

ヘルメスがアポロンの牛を盗む場面牛飼いのアポロンの群れから若きヘルメスが牛を奪う場面。足跡を逆向きにするなどの機転で追跡を惑わす、ずる賢さが際立つ逸話の一幕。

出典:Rijksmuseum / Wikimedia Commons CC0 1.0

最後に注目したいのは、ちょっと変わり種の「強さ」。それが、狡知や策略といった知恵の力です。ヘルメスは神々の伝令であると同時に、盗賊たちの味方でもありました。ひらめきといたずら心が詰まった、なんとも軽快な神さまなんです。一方でオデュッセウスはというと、武力ではなく頭脳で困難を乗り越えた英雄として知られています。

ヘルメスの機転

ヘルメスがどれくらいとんでもないかというと──生まれたその日に、さっそくアポロンの牛を盗むという大事件を起こしちゃうんです。でもただの悪さで終わらないのがヘルメスのすごいところ。言葉巧みに話をそらして、なんとゼウスを笑わせて許してもらっちゃったというから驚き。

その軽やかな機転は、人を笑わせ、時には命を救う手段にもなる。だからこそ、ヘルメスは「ずる賢い神」ではなく、「身近なところにいる知恵の神」として、ずっと人々に愛されてきたんですね。

オデュッセウスの策略

オデュッセウスといえば、やっぱりあのトロイアの木馬。彼のアイデアで、ギリシャ軍はトロイアの城壁を突破することができました。力ずくではどうにもならない場面で、策略が勝利をもたらしたんです。

その後も、旅の途中で出くわす怪物や呪いを、ひとつひとつ頭で切り抜けていきます。剣より言葉、腕力より工夫──オデュッセウスの物語は、「生き延びるための知恵」がどれほど大事かを教えてくれるお話でもあります。

知略の価値

ヘルメスにしてもオデュッセウスにしても、彼らが見せたのは単なる「ずるさ」じゃありませんでした。

それは、どうすれば道がひらけるか、どうすれば希望をつなげるか──そんな知恵の力として、大切にされていたんです。

つまり狡知と策略は、ギリシャ神話において生き抜く力の象徴だったのです。

|

|

|