天空を巡る神々──ギリシャ神話と惑星の関係

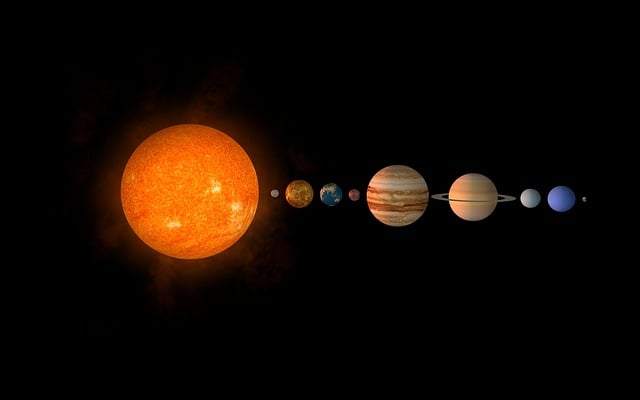

夜空にきらめく惑星たちは、古代ギリシャの人たちにとってちょっと特別な存在でした。「さまよう星」と呼ばれ、そこにはゼウスやアフロディテといった神々の姿が重ねられていたんです。光を放ちながら動いていくその姿に、「きっと神さまたちが空を歩いてるんだ」なんて思ったのでしょうね。

たとえば金星は、愛と美の女神アフロディテと結びつけられていますし、火星は戦の神アレスの星。どの惑星も、ただ光っているだけじゃなくて、神話の物語をしっかり背負っているんです。

そしてこの神々と星のつながりは、長い長い時間を超えて、いまも天文学や占星術の中に息づいています。惑星は、天空をめぐる神さまたちの姿を、私たちにそっと思い出させてくれるシンボルなんですよ。

|

|

|

|

|

|

惑星と神々の対応──古代ギリシャ人の天体観

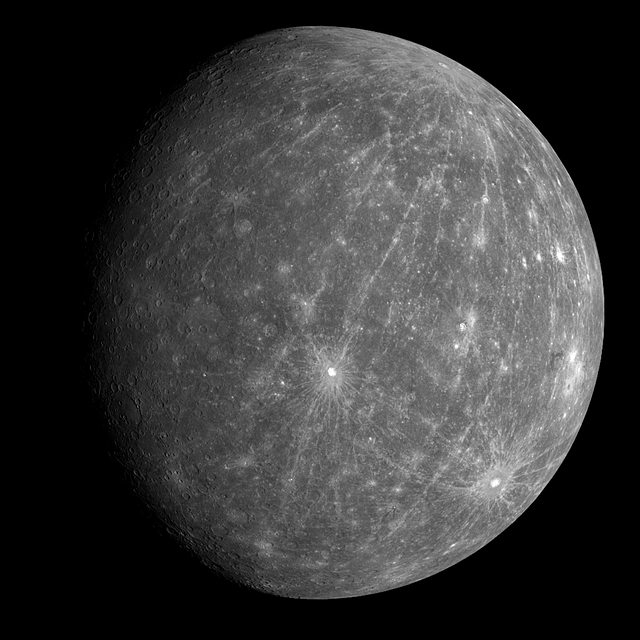

古代ギリシャの人たちにとって、夜空をゆっくりと流れる星の光は、神々の足跡みたいに感じられていたんです。毎晩ほぼ同じ場所にある星座と違って、惑星は少しずつ動き方が変わるでしょ? だからこそ、不思議で神秘的な存在に見えたんですね。

たとえば水星は、すばしっこさが特徴のヘルメスにぴったりの星。そして金星は、明け方や夕暮れに輝くその美しさから、アフロディテと重ねられていました。夜空を見上げるたびに、「あ、あれは神さまの姿かも」なんて思ったのかもしれませんね。

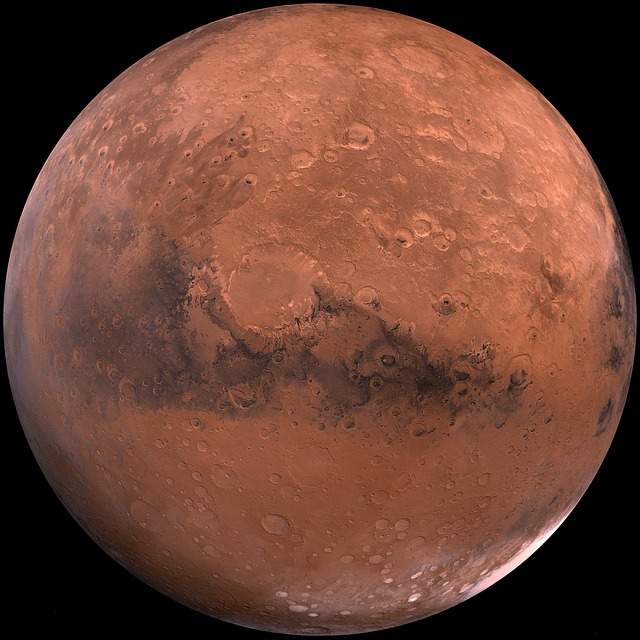

火星とアレス

まるで燃えているみたいに赤く輝く火星は、やっぱり戦の神アレスに結びつけられました。血の色を思わせるあの赤い光には、戦の匂いや荒々しい力を感じたんでしょう。

でも火星は、ただ怖いだけじゃなかったんです。「強さ」や「畏れ」の象徴として、ひときわ目を引く存在でした。夜空でぎらりと光るその姿は、戦場の剣や怒号を思い起こさせたんですね。

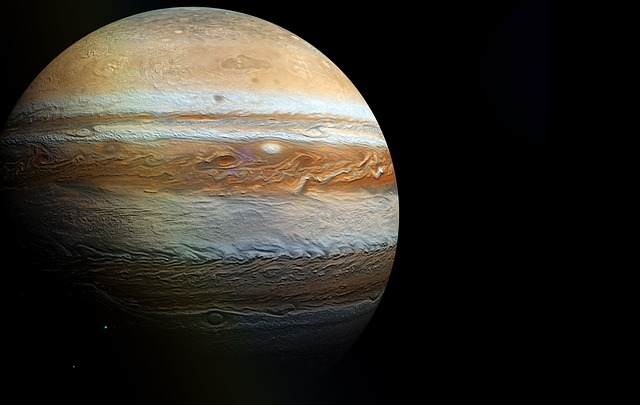

木星とゼウス

堂々と明るく輝く木星は、もちろん神々の王ゼウスの星とされました。その迫力ある光は、「天空の支配者」そのもの。

雷や稲妻を武器に持つゼウスのイメージは、木星のまばゆさにも重ねられていました。「空を光と音で制する神」っていう姿が、空いっぱいに焼きついていたんです。

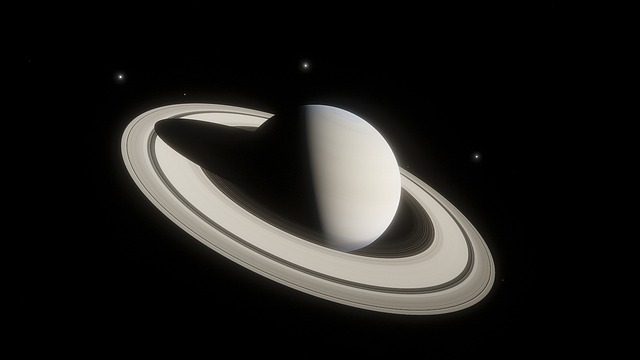

土星とクロノス

そして、のんびりゆっくり動く土星は、時間の神クロノスにあてられました。その進みの遅さが、かえって「とめどない時間の流れ」や「運命の歩み」を思わせたんです。

土星の動きは、退屈じゃなくて「悠久」。人々はその軌道に、神話の中で語られる“時間”や“宿命”の姿を重ねていたんですね。

つまり古代ギリシャの人々は、惑星の特徴と神々の性格を重ね合わせることで、天空を生きた神話の舞台として見ていたのです。

|

|

|

ローマ神話との融合──ゼウスからジュピターへ受け継がれた名

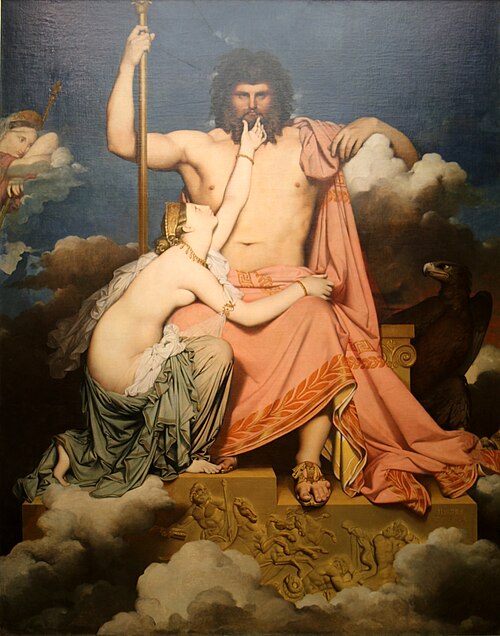

ジュピターとテティス

ローマ神話の主神ジュピターを描いた古典主義絵画。ギリシャ神話のゼウスに相当する存在として、威厳と超越性が強調されている。

出典:Jean Auguste Dominique Ingres (artist) / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

ギリシャ神話の世界は、そっくりそのままローマにも引き継がれていきました。神さまたちの名前こそ変わったけれど、役割やイメージはしっかり生きてたんです。

たとえばゼウスはジュピター、アレスはマルス、アフロディテはヴィーナスというふうに。惑星に付けられた名前もローマ風に変わっていきましたが、その奥にある神話のストーリーは、ちゃんとギリシャの伝統を残していたんですよ。

ゼウスとジュピター

ゼウスがジュピターに変わる──これは象徴的な出来事でした。空の王というポジションはそのままで、名前だけラテン語っぽくなった感じですね。

星の記録を残すとき、学者たちはゼウスじゃなく「ジュピター」と呼ぶようになりました。でもその背後にあるのは、やっぱりギリシャの神さま。「名前が変わっても、神の威厳はそのまま」だったんです。

戦いの神マルス

アレスがマルスと呼ばれるようになると、その意味合いはさらに広がっていきました。戦いの神から、ローマでは「国を守る守護神」へと格上げされたんです。

赤く燃える火星のイメージは、まさにマルスの象徴。ローマ人にとってマルスは、戦と征服の精神そのものを体現する存在になっていったんですね。

愛の女神ヴィーナス

アフロディテがヴィーナスになったとき、その美しさはさらに華やかさを増しました。金星のきらめきが女神の姿に重なって、見上げる人の心をときめかせたんです。

ローマの文化では、ヴィーナスは恋や魅力だけじゃなく、芸術や詩の世界にも登場します。愛という永遠のテーマを語り続ける存在として、その名はずっと輝き続けたんですね。

つまり惑星と神々の結びつきは、ギリシャからローマへと引き継がれる中で、名前を変えつつも文化の中に生き続けたのです。

|

|

|

占星術と文化への影響──惑星神話が残した象徴的意味

ヘリオスと黄道十二宮のモザイク

中央に太陽神ヘリオス、周囲に星座帯を配した古代後期の床モザイク。占星術とギリシャ神話の図像が重なり合う典型例。

出典:Photo by Zde / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Mosaic_in_Maltezana_at_Analipsi,_Astypalaia,_5th_c_AD,_Pantokrator_zodiac_Astm20』より

惑星と神さまたちを結びつける発想は、時代が進んでも消えませんでした。占星術や文化的なシンボルとして、ずっと人々の暮らしや心に根づいてきたんです。夜空の動きをただ見るだけじゃなく、自分の運命や気持ちをそこに重ねる──そんなふうに、宇宙と人間の世界がつながっていると感じていたんですね。

空で起こることは、神さまたちの意志かもしれない。そんなふうに思いながら星を見つめることは、もしかしたら「神の声に耳を傾ける」ような体験だったのかもしれません。

占星術における惑星の意味

水星は知恵や言葉の象徴、金星は愛や美しさ、火星は力や闘志を表す星。それぞれの惑星に、神話の神さまたちが持っていた性格が宿っていると考えられました。

こうしたイメージは、恋や仕事の悩み、人生の選択を読み解くヒントとして活かされたんです。星占いは単なる遊びじゃなくて、生き方そのものを考える手がかりにもなっていきました。神話が生んだ惑星のイメージは、人々の人生観や運命観の土台になっていったんですね。

芸術と文学への影響

神話と惑星の関係は、芸術や文学にもとても大きな影響を与えました。詩人や画家たちは、夜空に神さまの姿を重ねて、作品にロマンやスケール感を吹き込んでいったんです。

星を背景に描かれる神々は、ただの飾りじゃありません。「人間の営みと宇宙の神秘が交わる場所」として、深い意味を持っていたんですね。見る人・読む人の心を、遠い星とつなげてくれる存在だったんです。

現代に残る惑星名

そして今でも、惑星の名前にはローマ神話の神々がちゃんと残っています。「マーズ」「ヴィーナス」なんて言葉を口にするとき、私たちは知らず知らずのうちに古代の神さまたちを呼んでいるんですよ。

今の私たちにとって惑星は科学的な天体。でもその名前を通じて、神話の世界と今がつながっている──それって、すごく素敵な文化の遺産じゃないでしょうか。

つまり惑星神話の象徴的意味は、占星術や芸術、さらには現代の言葉にまで息づいているのです。

|

|

|

惑星と神々の対応表

| 惑星 | 対応する神 | 説明 |

|---|---|---|

| 水星 | ヘルメス | 水星の素早い軌道がヘルメスの俊敏さに対応しています。ヘルメスは神々の伝令としての役割を持ち、知恵と移動を象徴するため、商業や通信、旅の守護者として水星に関連付けられています。 |

| 金星 | アフロディテ | 金星の美しい輝きがアフロディテの愛と美の象徴に通じています。古代の観測者たちは、金星を「明けの明星」「宵の明星」として愛と調和の神格に結びつけました。 |

| 火星 | アレス | 火星の赤い色が血と戦争を連想させ、アレスと結びつけられました。アレスは戦場での暴力と怒りを司る神であり、火星の荒々しさを象徴しています。 |

| 木星 | ゼウス | 木星は太陽系最大の惑星で、その威厳と力がゼウスの神々の王としての地位に対応しています。また、木星の雷に似た嵐の模様も、ゼウスの雷神としての象徴とされています。 |

| 土星 | クロノス | 土星は「時間の神」クロノスに関連付けられています。古代の人々は、土星のゆっくりとした軌道を時間の流れや忍耐の象徴と見なしていました。 |

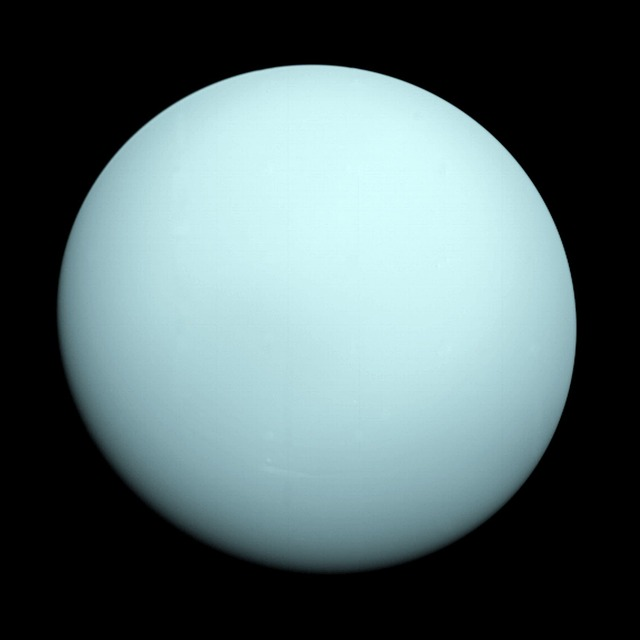

| 天王星 | ウラノス | 天王星は天空の神ウラノスにちなんで名付けられました。天空そのものを象徴するウラノスの広大さが、遠い惑星である天王星の特性に対応しています。 |

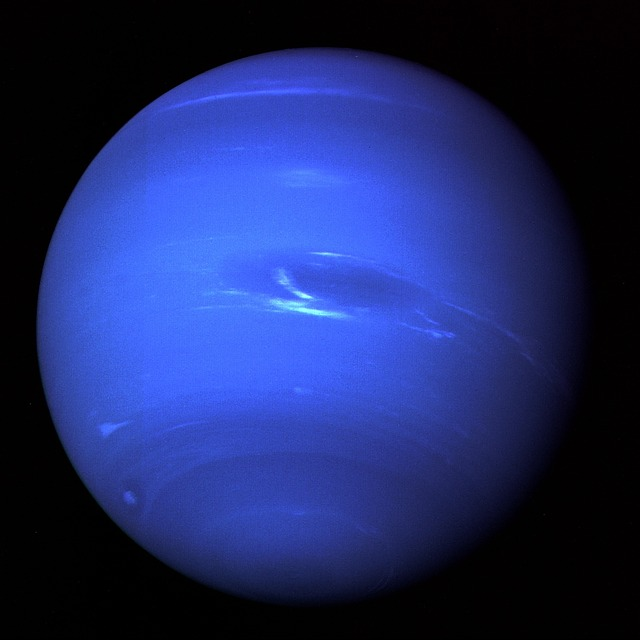

| 海王星 | ポセイドン | 海王星の青い色が海を連想させ、ポセイドンと結びつけられました。ポセイドンは海洋を支配する神であり、海王星の深遠で神秘的なイメージに合致しています。 |

|

|

|