属性で読み解くギリシャ神話──神々の種類とその魅力

古代ギリシャ神話を語るうえで、ぜったいに外せないのが神々の存在です。でもね、「神」って言ってもいろんなタイプがいるんですよ。たとえば天空を支配するゼウスのようなトップの神様もいれば、海や大地、夜や愛といった自然や感情をつかさどる神々もいるし、さらに人間とのあいだに生まれた半分人間・半分神さまみたいなヒーローたちも登場します。

つまりこの神話の世界って、ただのファンタジーじゃないんです。古代の人たちが「この世界はどうなってるの?」「なぜこうなるの?」っていう疑問にこたえるための、ある意味心の地図みたいなものだったんですね。 ギリシャの神々は、「世界を説明し、人間と一緒に生きる存在」として描かれていた──それがこの神話のいちばんおもしろいところなんです。

|

|

|

|

|

|

オリュンポスの神々──世界を統べる主神たち

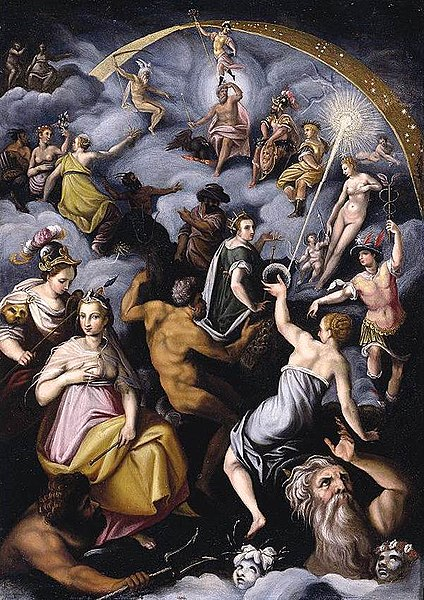

神々の集会/ヤコポ・ズッキ作

1575年から1576年にかけて描かれた、ギリシャ神話の神々が集まる場面を描いた絵画

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話といえば、やっぱりオリュンポス十二神が一番に思い浮かびますよね。高~い山のてっぺん、オリュンポスに住む彼らは、人間の暮らしを見守ったり、ときには手助けしたり、逆にピシッと試練を与えたりもしてきたんです。

でも神々って、万能で完璧な存在……ってわけじゃないんですよ。怒ったり笑ったり、嫉妬したり好きになったり。まるで人間みたいに感情むきだし! そういうところが、神話にリアルな温かさやドラマを生んでいるんです。だから当時の人たちにとっても、ただの高みにいる存在じゃなくて、「ちょっと身近な神さま」として信じられていたんでしょうね。

天空の支配者ゼウス

ゼウスは雷を操る空の王様。神々の中でもトップの存在で、人間にも神にも絶大な力と権威をもって君臨していました。雷をバリバリ落とす姿はもう、見るからに迫力満点。ちょっと怖いけど、それ以上に「うわ……すごっ」と思わせるような存在だったんです。

だけどね、そんなゼウスにも弱点があって。それが「恋」。もうね、とにかく惚れっぽい。ありとあらゆる恋物語に顔を出してくるレベルで、多くの神話はゼウスの恋バナから始まったりするんです。

雷の王でありながら、愛に振り回されてる姿──そのギャップがたまらない。だからこそゼウスは、ただの「強い神」じゃなくて、どこか人間くさい魅力をもったキャラとして親しまれてきたんでしょうね。

知恵と戦略の女神アテナ

アテナは戦いの神……なんだけど、剣でバシバシ戦うタイプじゃありません。むしろ知恵と戦略で勝利をつかむ、冷静で頭の切れる女神さま。盾と槍を手に堂々と立つその姿は、「理性の化身」って感じなんです。

彼女が守る都市がアテネ。そう、あの哲学と芸術の町です。このつながり、偶然じゃないんですよ。武力だけじゃなくて、頭で考えて世界を動かすっていう理想。それを人々はアテナに重ねたんです。強さと知恵の両立、あこがれますよね。

愛と美を象徴するアフロディテ

そしてアフロディテ。この女神が登場すると、もう空気が一変します。愛と美をつかさどる、華やかさの塊みたいな存在で、まさに「美は力だ!」を体現するキャラです。

でもその力、じつはちょっと危うい。愛や美しさって、人の心をゆさぶる分、ときに争いの火種にもなるんですよね。実際、あの有名なトロイア戦争も、アフロディテの「ある選択」が引き金だったって話。 愛の力が世界を動かす──美しいだけじゃなく、ちょっぴりこわい。それがアフロディテの魅力なんです。古代の人たちも、彼女にあこがれつつ、ちょっとだけ距離を取ってたのかもしれませんね。

つまりオリュンポスの神々は、人間にとって身近でありながら、世界の秩序を象徴する存在だったのです。

|

|

|

原初神・自然神・概念神──宇宙と万物を司る存在

カオス/ジョージ・フレデリック・ワッツ作

原初のカオスを象徴的に描いており、世界創造前の無秩序と無形を表現

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

オリュンポスの神々よりもっとずーっと前に登場したのが、原初神と呼ばれる存在たちです。たとえばカオス。名前のとおり「混沌」そのもので、まだ形あるものがひとつもなかったころの、どこまでも広がる虚無の象徴なんですね。

そこからガイア(大地)やウラノス(天空)、タルタロス(深淵)といった神々が次々と現れて、ちょっとずつ世界の土台が整っていったのです。

古代ギリシャの人たちにとって、こうした神々は「世界ってどう始まったの?」という疑問への答えでした。つまり神話は、ただの面白いお話じゃなくて、宇宙や自然の仕組みを解き明かす知恵のかたまりだったんですね。

自然の力を神格化した存在

山や川、風や嵐……こうした自然の力も、ぜんぶ神さまとして考えられていました。海をつかさどるポセイドンが有名ですが、それと同じように、川には川の神、風には風の神がいたんです。

急に起こる洪水や雷なんかも、「神さまの気分が悪いんだなぁ」って思えば、少しは納得できたのかもしれません。

だから人々は、自然をただ怖がるだけじゃなくて、祭りや祈りを通じて神さまと仲良くなろうとしたんですね。 自然そのものが神の姿だった──そう思うと、古代人の世界の見方って本当に豊かで繊細です。

愛や死を司る概念神

でもギリシャ神話のすごいところは、自然だけじゃなくて感情や運命までも神さまにしてしまったこと。たとえばエロスは「愛」を、タナトスは「死」をあらわす神さま。

そのほかにも「眠り」の神ヒュプノス、「復讐」の女神たちなど、見えないものに名前と顔を与えていったんです。

形のないものを神さまとして描くことで、人々はそれらを身近に感じて、理解しようとしたんですね。神話って、心の働きすら物語にしちゃう想像力のかたまりなんです。

宇宙の秩序を支える存在

こうした原初神や自然神、概念神たちは、人間のまわりの出来事だけじゃなくて、宇宙全体の秩序そのものを支える存在でした。

神話の物語のなかでは、派手に活躍するタイプじゃないかもしれないけど、いつも静かに背景にいて、世界を根っこから支えている──そんな立ち位置なんです。

だからギリシャ神話を読むときも、恋や冒険のストーリーだけじゃなくて、その奥にある「宇宙のしくみ」にまで目を向けてみてください。

そうすると、神話ってただの昔話じゃなくて、世界そのものを描いた壮大なビジョンに見えてくるはずですよ。

つまり原初神や自然神、概念神は、世界の成り立ちと秩序を映す象徴だったのです。

|

|

|

英雄神・半神・地方神──人間との境界に立つ神々

Herakles and Ladon Relief

ヘラクレスがヘスペリデスの園で金のリンゴを守る多頭の龍ラドンと対峙する様子を描いた古代の浮き彫り

─ 出典:Wikimedia Commons Public Domainより ─

ギリシャ神話でおもしろいのは、神さまか人間かってきっぱり分けられない存在たちもたくさん登場することです。たとえばヘラクレスみたいな英雄神や半神たちは、神の力を持ちながらも人間らしい弱さをかかえてる。

だから彼らの物語って、「完璧な神さまの話」じゃないんですよ。むしろ「弱さを持ったまま、どう生きるか」を描いた、共感できるストーリーなんです。

英雄神ヘラクレス

ヘラクレス(紀元前13世紀ごろの伝説上の人物)は、ゼウスと人間の女性アルクメネのあいだに生まれた半神。怪物退治に神々の試練……とにかく何でもやらされる「十二の功業」で有名ですよね。

たしかに腕力モンスター。でもその強さだけじゃないんです。怒りで失敗したり、後悔したり、苦しみながら前に進んだり。そういう人間っぽい葛藤が、彼の物語に深みを与えてるんです。

だからヘラクレスの物語はただの武勇伝じゃなくて、「努力と試練を重ねて、いつか神に近づけるかもしれない」っていう、希望の物語でもあるんですね。

半神の葛藤

アキレウスのような半神も、やっぱり魅力たっぷり。不死の母と人間の父をもつ彼は、戦場で無敵の力を誇っていました。けどその強さにも「かかと」っていう弱点が残されていて、最後はそこを射られて命を落としてしまうんです。

どれだけ強くても、人は死や運命からは逃れられない──半神たちのエピソードって、そんな現実をまっすぐに描いてるんですよね。だからこそ、遠い神話の話が、なんだか心にグッとくるんです。

地方に根ざした神々

そして忘れちゃいけないのが、地方神たちの存在。ギリシャ各地には、その土地ごとに根づいた神さまたちがいたんです。たとえば泉や川を見守るニンフや、森や牧草地を駆け回るパン。こうした神々は、自然と一体化して、人々の日常に溶け込んでいました。

つまり神さまって、どこか遠いところにいるものじゃなかった。神々は日々の暮らしのすぐそばにいて、風や水や森の中から語りかけてくる──そんな感覚が、古代の人たちの信仰にはあったんです。

戦いや英雄の物語だけじゃなく、毎日のごはんや天気の移り変わりの中にも神さまがいた。そう思うと、なんだか神話がぐっと身近に感じられてきますよね。

つまり英雄神や半神、地方神は、人間の営みや感情に寄り添いながら神話を豊かに彩った存在なのです。

|

|

|